豊かな人生を 自分に自信を 世界に愛を

1. 鎌倉時代

武家の時代となり、武家が花押を署するケースが増大しました。

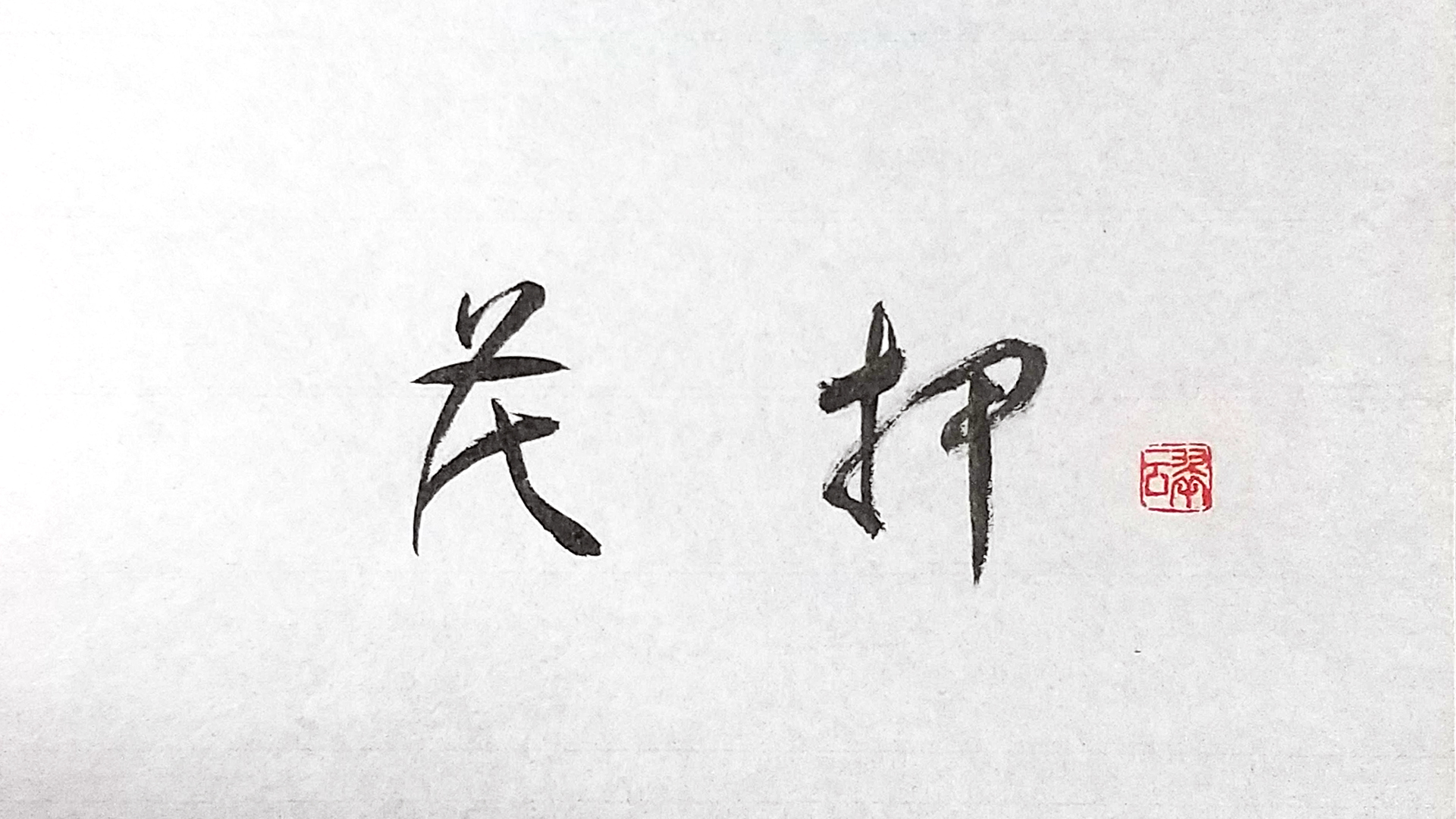

源頼朝が「頼朝+花押」と署し、以後この方法が武家の花押署記法の原則となりました。

武家の花押の特徴として、同族集団・主従集団などの構成員間に類似した形状が多いことがあげられます。

この特徴は江戸時代まで引き継がれます。

源頼朝の花押

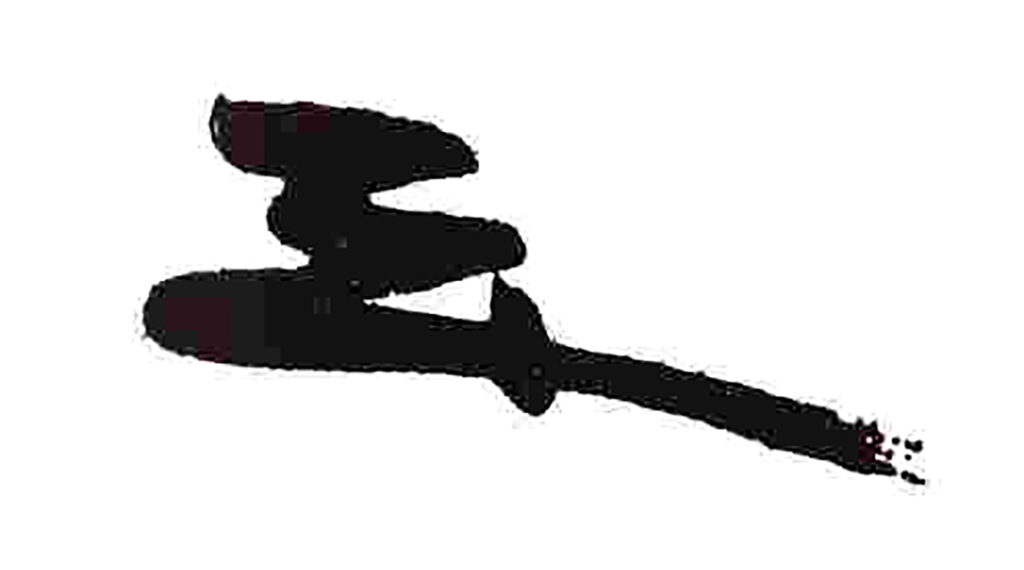

三好政康

文字と全く離れた図形

(水鳥)に見える花押

戦国時代の特徴として花押の「偽造・盗用を防ぐ」ことに主眼をおいて作成される事例があります。

また、「偽造・盗用を防ぐ」ために花押を頻繁に変えるという事例もあります。

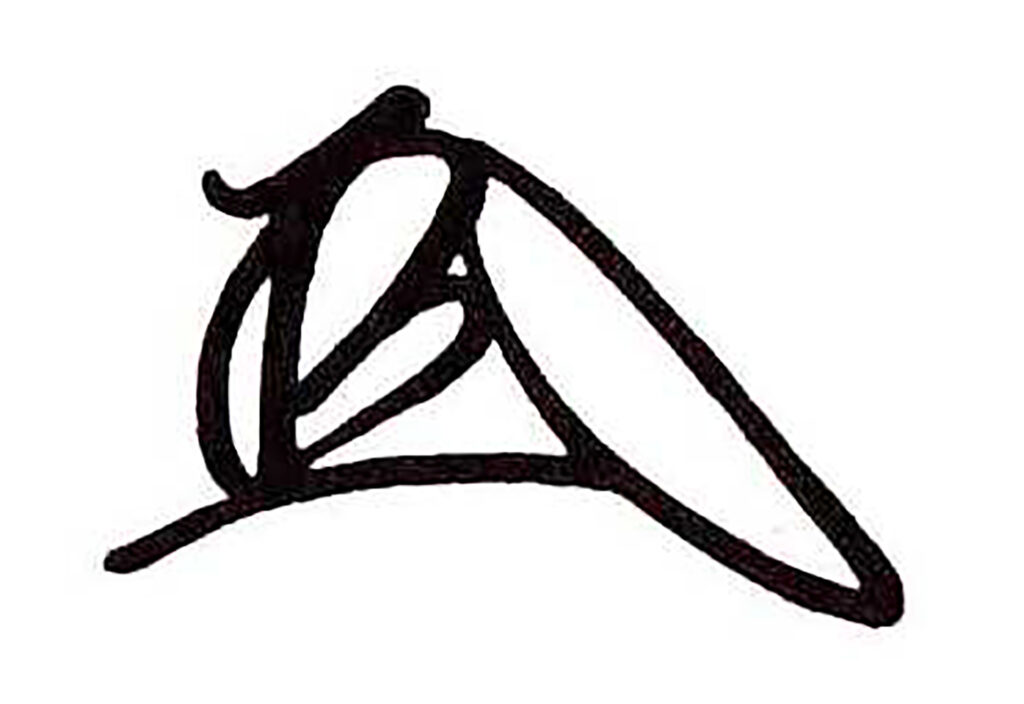

例えば、織田信長は花押を10回前後変えています。

「信長」の2字を左横書きして裏返しにして複雑な花押を作り、秘密保持に利用したと言われています。

正に、戦国という不信時代の「花押の使い方」といえましょう。

↓江戸時代へ続く

信長の花押

花押にまつわるエピソード 「花押が政宗の命を救う」

世は戦国時代、政宗と秀吉の物語です。

政宗は、秀吉の家臣の所領となった奥州の葛西・大崎において、人々を煽動して一揆を起こさせました。

これにより旧領地を取り返そうとしたのですが、政宗が一揆勢に送った手紙が、秀吉の重臣だった蒲生氏郷の手に入ってしまいました。

「政宗が謀反を企てているのではないか」と疑った秀吉は、政宗を呼び出します。

すると政宗は、死に装束姿になったうえで、さらに金の十字架を担いで秀吉の前に現れました。

秀吉は書状を手に、政宗に釈明を求めます。

すると政宗は書状をひと目見て、「これは偽物です」と言い切りました。

政宗が書状に記す花押は、鳥の鶺鴒の形をしています。

「私自身が書いた書状は、鶺鴒の目の部分を針で突いています。

でも、この書状には、それがありません」と言うのです。

驚いた秀吉は、これまで政宗から届いた書状をすべて確認します。

すると、確かに目に針が通っていたのです。

これにより、政宗は疑いを解かれ、命拾いしましたとのことです。

この物語の真偽のほどはわかりませんが、政宗・秀吉がいかに「花押を重視」していたかがよくわかるエピソードだと思います。

「本人認証としての花押の重要性」、「戦国時代の花押の位置づけ」、「戦国時代の花押が複雑に作られている理由」なども分かりますね。

いや~「花押って最高」ですね

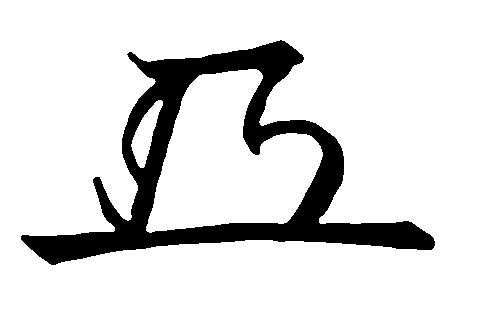

鎌倉時代の禅僧(宋・元から来日、または渡って帰国した)が従来になかった特異な花押を使いました。

文字とういうよりは符号に近いもので、極端に画数が少ない、円・直線・点も組み合わせるなどの特徴があります。

道号・法諱の文字を元に花押作成する余地が少なく、寓意・抽象表現に適していると言えます。

この花押類型が南北朝時代・室町時代の禅僧に使われ、俗人には広がらなかったようです。

一休宗純の花押

閣議決定書類(令和2年9月15日)

総理大臣は安倍晋三氏

官房長官は菅義偉氏

アルファベットの花押

菊池大麓(文部大臣)の花押

名前の一字にイニシャルを加えた花押

芳澤謙吉(外務大臣)の花押

江戸中期「伊勢貞丈」の「押字考」(おうじこう)という花押解説書にある「花押発展の歴史」に基づく分類方法でご説明します。

一字体:室町初期

足利尊氏の花押

「高」の一字をもとに作った花押

別用体:室町初期

足利義政の花押

名前にしようされていない「慈」を

もとに作った花押

明朝体:戦国時代

徳川家康の花押

「徳」をもとに天地の二線を特徴とする

明朝体で作られた花押

最後までお読みいただきありがとうございます。

いかがでしたか。「花押の魅力」を感じていただけましたら幸いです。

以下は「花押の魅力」を感じていたあなたにおすすめの内容です。

デザイン性と再現性

どんな場面でも、万年筆・ボールペンなどで、スマートでカッコよくサインができるよう再現性の高いデザインとしております。

Suiun作成花押事例

どんな場面でも、万年筆・ボールペンなどで、スマートでカッコよくサインができるよう再現性の高いデザインとしております。

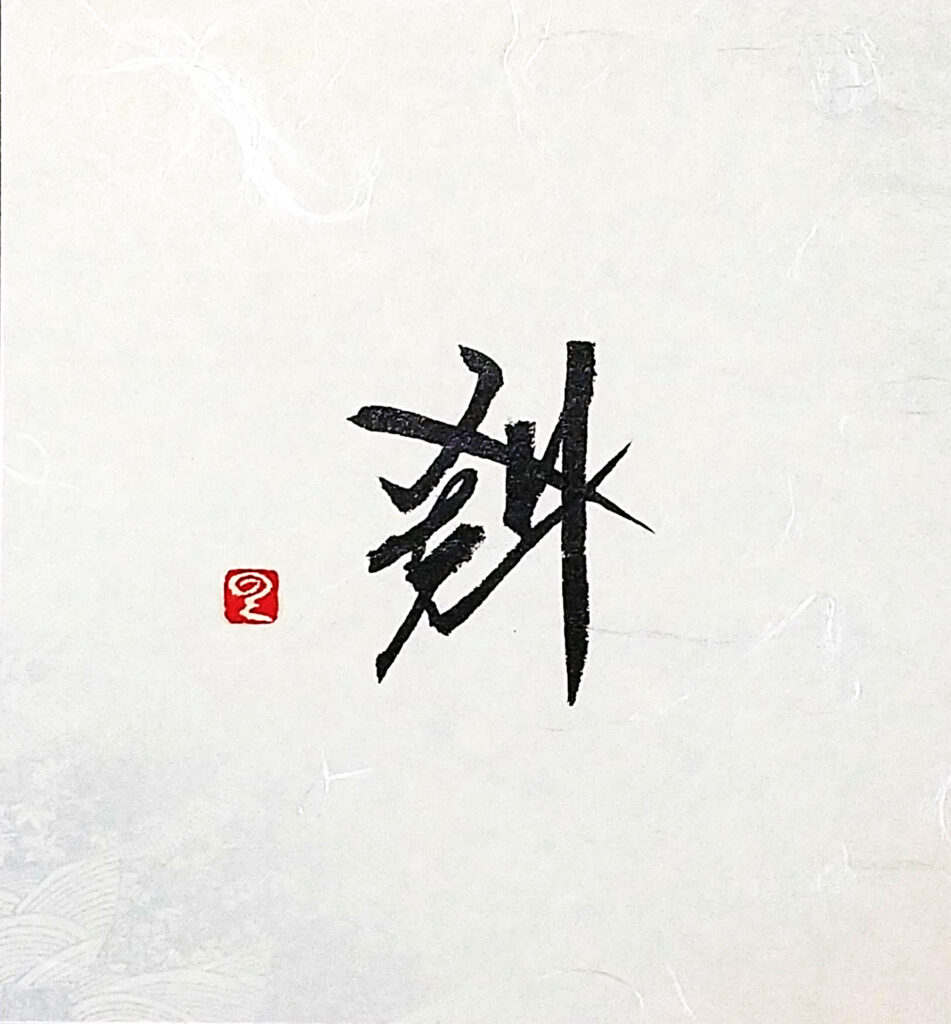

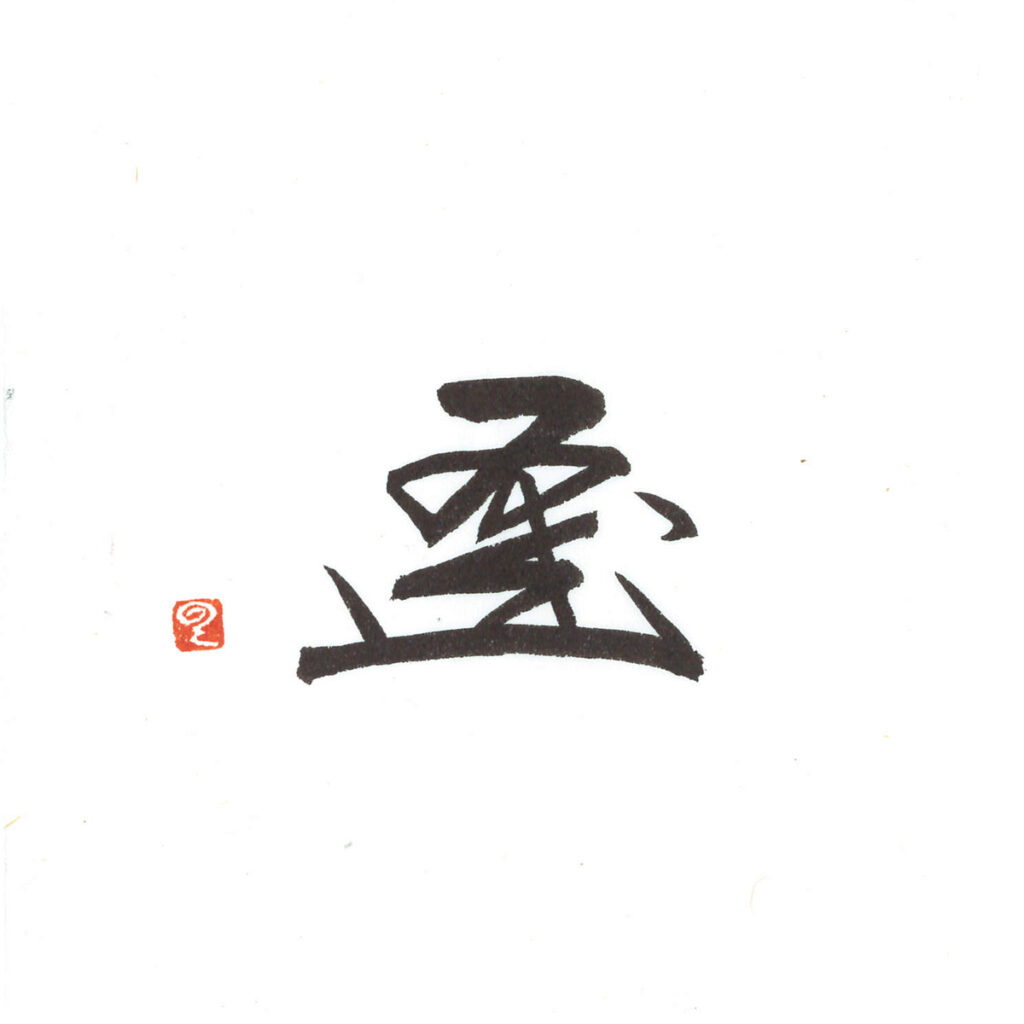

「克介様 花押」

「京(ケイ)様 花押」

「翠雲 花押」

花押に関することご質問ありましたら、お気軽にご連絡ください。

できる限りの回答をさせていただきます。

花押作成のご相談・ご注文もお気軽にどうぞ。

あなたのアイデンティティを大切にした、「世界で一つだけの花押=唯一無二の究極のサイン」をご提供いたします。

参考文献

「姓氏・家紋・花押」 荻野三七彦 著

「花押を読む」 佐藤進一 著